- October 15, 2023

- Emigración, Ensayo, Filosofía Social, Identidad, Intercultural, Psicología, Socioeconomía

Una reflexión sobre el aprendizaje, la nostalgia y las identidades líquidas en el contexto migratorio

«Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de experiencias (…) Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, entonces, ten siempre a Ítaca en tu mente, ella te brindó tan hermoso viaje (…). Y a tu regreso, aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado: así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas»[1]

He aquí un extracto del poema Ítaca del escritor griego-egipcio Konstantino Kavafis. Ciertamente, no se puede expresar mejor ni de tan bella manera el sentimiento, entendido este de manera holística, de un migrante. Los que en algún momento hemos dejado atrás nuestra morada natal comprendemos bien que Ítaca es mucho más que la isla griega de Ulises, más que 117 kilómetros cuadrados de tierra que se elevan sobre el azul del mar Mediterráneo. Ítaca es una piedra preciosa, un territorio común a los sentimientos y pensamientos más universales del ser humano, es la madre de todos los territorios literarios, la materia de la que se construyen los sueños, el origen, quizá, de la utopía, el inicio y el fin de los anhelos. Ítaca es la celebración de la naturaleza humana, la capacidad del ser humano para sortear obstáculos y lograr metas, el símbolo de los sueños que se cumplen y del viaje que se debe recorrer para alcanzarlos.

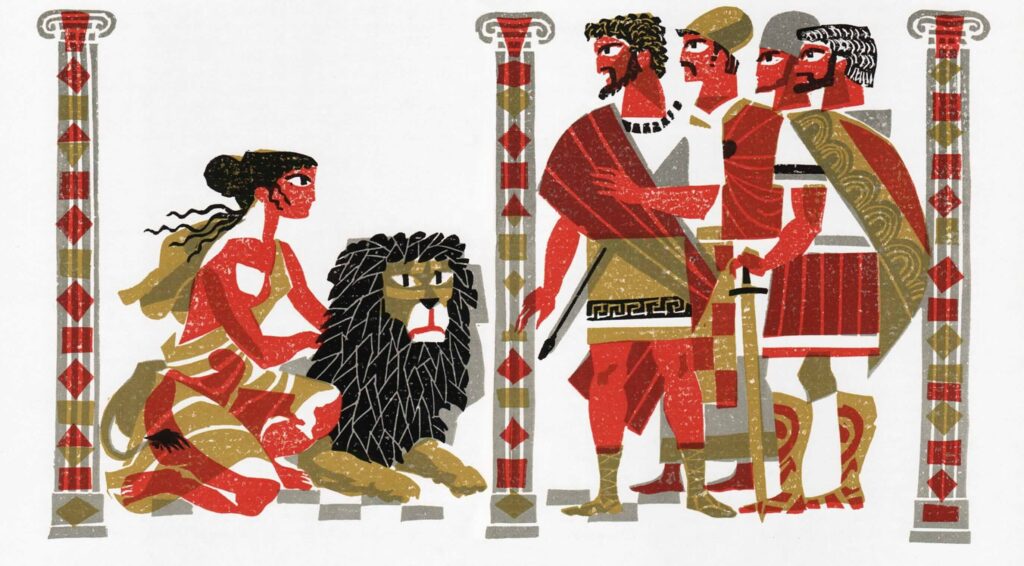

¿Fue, quizá, Ulises el primer migrante de la historia, el primer nostálgico? La civilización griega, obligada por la batalla, y durante toda su historia, a partir y a regresar incesantemente, atesora una gran fabulación sobre la temática del regreso; toda una épica construida alrededor de la dificultad del retorno, del deseo de la vuelta y de la nostalgia de la Patria. El mito de Ulises, cuyo precedente lo encontramos en el plural de la palabra griega nóstos, es decir, nóstoi (los regresos), una obra lírica que relataba la vuelta al hogar de los héroes que combatieron en Troya, es, sin duda, el regreso que ha proyectado una sombra más fructífera en toda la literatura, la historia y la filosofía posteriores. En Ítaca y su Odisea se asientan los pilares de una buena parte de nuestra cultura occidental europea.

Cada emigrante, cada uno de nosotros, somos hijos de Ulises, exiliados de Ítaca, nostálgicos de nuestra tierra. El exilio es una experiencia universal como lo son también los múltiples sentimientos y conocimientos generados por este. Así, la emigración es, sobre todo, un proceso de enseñanza-aprendizaje de ida y vuelta: de ida porque aprendemos y de vuelta porque enseñamos; de partida porque anhelamos y de regreso porque añoramos. Es un conocimiento permanente ejercitado desde múltiples dimensiones: la afectiva, la cognoscitiva, la evocadora, la narrativa o la introspectiva interpersonal y colectiva. Es por ello, que quienes emigramos, ya sea fuera de la comunidad o internacionalmente, aprendemos a respetar la diversidad, a abrazar e incorporar nuevas culturas, a cuidar el entorno nuevo, a adaptarnos a los cambios y superar las crisis inherentes a estas mudanzas, a reconocernos en la diferencia, a respetar la variedad y a convivir en democracia y libertad.

Y aprendemos también a extrañar, a vivir con la distancia y convivir con la nostalgia, a aceptar la separación, a saber renunciar, a ejercitar la resiliencia. Somos, en buena parte, trabajadores de sol a sol, pues entendemos que la ética del trabajo es también la ética social para dejar a los que vienen detrás un mundo mejor que el que nos tocó vivir. Nos convertimos en intercambiadores permanentes de nostalgia, como expresaba García Márquez, quien siempre se refería a la nostalgia como su compañera de viaje. Aunque la nostalgia es en parte una tierra de quimeras e ilusiones, el papel que juega en la vida del inmigrante es fundamental, como señala Isaura Bohórquez, «porque lo transporta a un pasado que le devuelve actitudes como la de ser emprendedor, oxigena sus anhelos, sus ganas de seguir viviendo, engrandece su orgullo, y le permite rescatar sus fortalezas, optimismo y confianza que le llevaron un día a arriesgar lo conocido para buscar un mundo mejor».

Pero no siempre la nostalgia está exenta de malestar o sufrimiento. Psicológicamente, a la añoranza, a la ausencia del lugar, del pasado, o de alguien, a lo que en gallego denominan morriña, o en portugués saudade, todas ellas y muchas más acepciones, tienen etimológicamente en la nostalgia la combinación de dos conductas humanas; en griego, como expresábamos antes, nóstos, el regreso y algia, el dolor. Es decir, la nostalgia es en su origen, el dolor que produce no poder regresar. Es a la que esta última conducta, está asociado, precisamente, el síndrome de Ulises o síndrome del emigrante, término acuñado por el psiquiatra Joseba Achotegui, como esa conducta de estrés crónico y múltiple, que salvo en casos extremos, permite normalizar la nostalgia como parte de la emigración y como motivación para fortalecer la propia vida. Podría decirse, por tanto, que existe la nostalgia inocua, la que permite avanzar, y la nostalgia perniciosa, la que paraliza. Existe también, la nostalgia inoculada, esa nostalgia que padres y madres emigrantes inculcan a sus hijos acerca de lo que dejaron en su tierra natal, que casi siempre reflejan una memoria discontinua, algunas veces disonante, y que extiende esa nostalgia, como si fueran genes recesivos, como impronta a sus descendientes; es decir, la nostalgia del recuerdo que los padres emigrantes tienen, la transmiten a sus hijos e hijas con una mezcla de alegría, romanticismo y dolor. En mi caso, como optimista por vocación, cualquier situación favorable o desfavorable acerca de la nostalgia, debe tomarse como un aprendizaje para seguir cambiando, mejorando, transformando.

La migración es una escuela de vida, una enseñanza que no cesa porque nos empuja a actualizar nuestro relato personal con cada cambio vital: cada vez que alcanzamos una meta, cuando nace un hijo, cuando nos mudamos, cuando escribimos un libro o cuando disfrutamos de la compañía del amor, entonces ese logro nos lleva a revisar quiénes somos, quienes fuimos o quien llegaremos a ser. Tantas veces me he preguntado, ¿cuántos retales de Miguel Ángel Escotet hilvanan la piel que habito?, o ¿cuántas patrias interinas conforman el mapa emocional de mi tez?, o bien ¿cuántas diásporas me han enseñado nuevas lenguas, nuevas culturas y a cuántas he acercado las costumbres de mi propio país o de mis países adoptivos?

En este sentido, la escritora nicaragüense Gioconda Belli, con una amplia vida de migraciones y exilios y que conocía bien la experiencia de repartir identidades entre mundos diferentes, concluye sus memorias constatando la necesidad de: «vivir no una sino varias vidas a la vez. Aceptarse como un ser múltiple en el tiempo y en el espacio es parte de la modernidad y de las posibilidades actuales de quienes vivimos en una era en la que la tecnología puede usufructuarse como progreso y apertura en lugar de rechazarse como alienación. Las aspiraciones humanas trascienden los confines geográficos»[2]. Efectivamente, todo ser humano vive, en cierto modo, varias vidas delimitadas en el tiempo y a veces, también, en el espacio. Un hecho, este último, que se acentúa en el caso de los que hemos emigrado varias veces, por eso me preguntaba, hace un momento y antes ustedes, lectores, cuántos «yos» y cuántas tierras habitan mi piel.

Así, como algunos conocen, León es la ciudad que me vio nacer, Gijón y León las que me vieron crecer y Madrid la que acogió al primer universitario que fui. Venezuela, Colombia, Argentina, Francia y Estados Unidos, son esas segundas patrias en las que maduré profesionalmente, intelectualmente y a nivel personal, las tierras en las que me enamoré, construí una familia y levanté un hogar. Esta experiencia migratoria me ha permitido ampliar el horizonte vital, comprender realidades diferentes y tener una mayor apertura ante la diversidad y la multiculturalidad, algo que sucede de manera más difícil a quien permanece en un único universo cultural. El hecho migratorio, efectivamente, es una cuestión de identidad que cabe valorar no como una disyuntiva entre identidad y desapego, no es una elección entre adscribirse al grupo de tus ascendientes o integrarte de manera despersonalizada en la nueva sociedad de acogida, sino como un sumatorio positivo entre ambas posiciones.

Emigrar significa asumir con normalidad la opción de las identidades fluidas. Debemos superar esa consideración de que las personas tenemos una única identidad fija y excluyente a lo largo de toda nuestra existencia, porque el cambio es inherente a la vida y la identidad es un concepto flexible y líquido, con gran capacidad transformadora. La identidad como una de las expresiones jungianas son arquetipos dialécticamente dinámicos. Se construyen en el ahora, en elegir qué hacer ahora y en el futuro. «Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser»[3] nos dice Carl Gustav Jung. Ambos conceptos, cambio e identidad, tan arraigados en la emigración, impulsan la evolución, el crecimiento, la amplitud de miras, la visión dilatada del mundo, la tolerancia. Las culturas interinas son, qué duda cabe, parte de nosotros, contribuyen a la conformación de nuestra identidad individual, pero también aportan a la construcción de una estructura identitaria social a través de la interculturalidad. Y esto es así, porque en ese viaje de ida y vuelta, del que os departía al inicio, el emigrante también aporta sus costumbres al nuevo grupo social en el que se integra. Emigrar implica ampliar nuestra identidad social e individual.

Así mismo, y conscientes de que la identidad es un concepto en permanente construcción y que está ligado a la cultura y al aprendizaje, hay otra vertiente reseñable que tiene que ver con lo interpersonal y no tanto con lo intrapersonal: que es la necesidad de un «otro» a la hora de ir restaurando identidades. El ser humano vuela solo, no pasa en otras especies, a veces lo hace con su grupo familiar cercano, pero nunca con todo su entorno, y por ello se ve exigido a ocupar nuevos roles, a descubrir lugares ajenos, a ser mirado por otros ojos y ser aceptado como partícipe de la sociedad y cultura que lo recibe. Por eso la identidad en la inmigración responde siempre a la necesidad de ocupar un espacio en relación con otros, está ligada a la interiorización de las diversas relaciones intersubjetivas. Tiene que ver con el lugar intelectual que hemos ocupado para otros, el que se nos ha asignado, el que hemos podido desempeñar, el que hemos construido en una cultura particular. Lugares en que nos han acogido y desde donde nos han pensado y otorgado un nombre que nos identifica, espacios que caracterizan nuestra existencia y roles en los que nos reconocemos y nos reconocen. Y es que la identidad tiene siempre su doble cara: la que responde a cómo los otros nos ven y nos definen, y la que alude a la manera subjetiva en la que nos vemos a nosotros mismos.

En la experiencia migratoria nos vemos exigidos a desprendernos de ciertas identificaciones en pos de otras nuevas o reidentificaciones. Los inmigrantes redefinimos la identidad, tanto en relación con las sociedades receptoras como con los lugares de origen, esto implica una negociación entre la relación que establecemos con los otros y la consecuente delimitación del lugar que el individuo podrá ocupar en una y otra sociedad de referencia. Parece un proceso complejo y aunque no es de extrañar que la sensación de pérdida de los puntos de anclaje y la confusión ante el cambio pueden estar presentes en las vivencias migratorias, cierto es también, que la identidad presenta un elemento invariante medular que no se diluye tras el contacto transcultural y que sirve de cimiento en ese trabajo de reidentificación que se necesita realizar. Lo invariable es inherente al propio proceso migratorio, que no termina nunca y pasa a formar parte de la propia identidad, del ser inmigrante.

Todo este proceso social e individual, que experimentamos los que somos personas de la diáspora, se cuenta rápido y se dice fácil, pero ni se experimenta tan aprisa, ni es tan sencillo, muchas veces. Lo que sí es meridianamente cierto es que la condición migratoria es altamente imperativa porque conlleva una serie de demandas adaptativas y de aprendizaje en diferentes niveles sociales y conductuales que, como avanzaba al inicio, son: el nivel perceptivo, cognitivo, y afectivo o emocional. Y este hecho, aunque exigente, es sumamente positivo porque nos empuja a ejercitar una serie de destrezas y a articular una serie de pensamientos que no habíamos explorado antes. Esto nos fuerza a innovar, a correr severos riesgos, a ser creativos, a buscar nuevas perspectivas y soluciones diferentes, nos arrastra a educar la solidaridad, la empatía, el respeto hacia otros seres humanos y hacia el entorno, hacia la sostenibilidad del planeta, así como la convivencia democrática y la paz.

Desde diciembre de 1976 he vuelto varias veces y he regresado otras tantas a los lugares de adopción, intercambiando nostalgias, y desde 2014, como buen hijo de Ulises, he regresado a Ítaca. Siempre al regreso de un largo viaje infinito, nuestro pensamiento emocional es dicotómico. Nos movemos entre la emoción por el reencuentro con la memoria, y la añoranza por lo que dejaste de tus otras patrias. Pero al regreso casi siempre encontramos un mundo nuevo, pues ya Ítaca, lógicamente, no es la misma; ni sus lugares, ni sus personas, ni sus costumbres, ni la romántica percepción que de ella tenías, por lo que te ves obligado a reconstruir dolorosamente tu íntima historia personal. Encontré una tierra que habitaba temerosa en el umbral de nuestro olvido y mi recuerdo, aterricé con un catálogo de dudas en la frente y un calendario de ilusiones en el pecho.

No regresé a mi León natal, ni al Gijón de mi infancia, ni a la Asturias de mis padres, me establecí en la ciudad gallega de A Coruña, donde hoy vivo, pero de cualquier modo preservo mi alma emigrante y continúo honrando a todos esos países y esas ciudades y pueblos que habitan bajo mi piel. Tierras que ya son parte de mí, de mis sueños, de mi memoria, de mi proceso de madurez y vejez, esas patrias interinas que me abrieron sus puertas y que aprendí a querer. Lugares que, como dice Mario Benedetti, «Así uno va fundando las patrias interinas, segundas patrias que fueron buenas cuando nos hacían un lugar junto al fuego y nos ayudaban a mirar las llamas. Es dulce y prodigiosa esta patria interina con manos tibias que reciben dando (…) es dulce y honda, de a poco percibimos sus signos del paisaje y nos vamos midiendo primero con sus nubes, luego con sus rabias y sus glorias. Acostumbrándonos a sus costumbres, llegamos a sentir sus ráfagas de historia»[4].

Y con este buen sabor que siempre deja la palabra profunda y elegante de Benedetti, agradece su lectura este emigrante que, como Kavafis, ya ha aprendido qué significan las Ítacas.

______________________________

[1] Kavafis, Konstantino (1999). Ítaca. En Pedro Bádenas de la Peña (coordinador), Antología Poética. Madrid: Alianza Editorial.

[2] Gioconda Belli (2005). El país bajo mi piel. Memorias de amor y guerra. Barcelona: Seix Barral, Pp. 408-409.

[3] Carl Gustav Jung (1964). Man and His Symbols. New York: Dell Publishing.

[4] Mario Benedetti (1976). La casa y el ladrillo. Madrid: Visor de Poesía.

2023 © Miguel Ángel Escotet. Todos los derechos reservados. Se puede reproducir citando la fuente y el autor.

Este artículo corresponde a la conferencia inaugural en su versión íntegra, con motivo de la celebración del II Congreso Internacional de Centros de Castilla y León en el Exterior, Salamanca, Capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, Universidad de Salamanca, a los trece días del mes de octubre y del año veintitrés. La conferencia tiene una versión reducida de prensa de mi artículo dirigido a todos los emigrantes de todas las orillas, Ítaca o las patrias interinas, que publicó El Diario de León en su edición del 14 de octubre de 2023, cuya foto se inserta aquí y que puede leerse en este enlace: artículo del Diario de León.